<table id="muegw"></table>

|

|

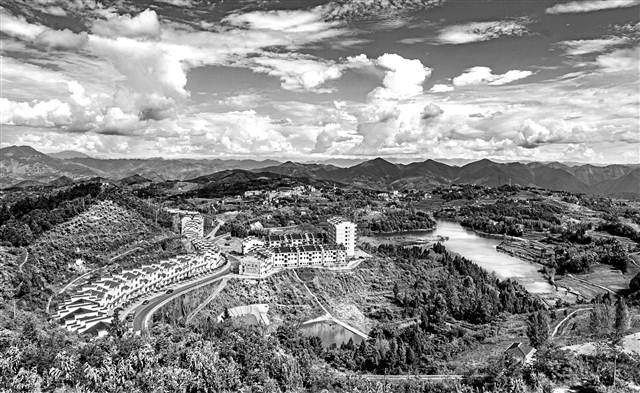

鳳鳴鎮(zhèn)太地村集中安置點(diǎn)。市扶貧辦供圖 |

|

| 工作人員正在將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品打包,等待物流發(fā)往全國(guó)。 |

|

| 等待發(fā)往各地的快遞箱。 |

重慶日?qǐng)?bào)訊(記者 趙偉平 )黨的十八大以來,中央明確要求將“互聯(lián)網(wǎng)”與“扶貧”聯(lián)系在一起,發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)在助推脫貧攻堅(jiān)中的作用,推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧,讓更多困難群眾用上互聯(lián)網(wǎng),讓農(nóng)產(chǎn)品通過互聯(lián)網(wǎng)走出鄉(xiāng)村,探索一條“互聯(lián)網(wǎng)+脫貧攻堅(jiān)”的新路。

2015年至今,一場(chǎng)圍繞打通農(nóng)村電商“最后一公里”、解決農(nóng)產(chǎn)品上行“最初一公里”,探索農(nóng)村電商促脫貧攻堅(jiān)的路徑,在云陽鋪展開來……

打通物流“斷頭路”

讓農(nóng)產(chǎn)品順利進(jìn)城

5月17日早上8點(diǎn),家住陜西省榆林區(qū)的張濤,收到了云陽巴陽鎮(zhèn)陽坪村電商服務(wù)中心店長(zhǎng)陳利松寄出的10箱枇杷。而兩天前,這些枇杷還在四組貧困戶毛開東的果樹上。

讓毛開東驚訝的是,短短兩天時(shí)間,自家的枇杷就賣到了外地市民的家里,這讓毛開東既自豪又高興:“想不到農(nóng)村電商這么管用,東西賣到全國(guó)各地的同時(shí),價(jià)格還能翻番。”

在云陽,跟老毛一樣有同等感受的農(nóng)戶不計(jì)其數(shù)。而在以前,別說把農(nóng)產(chǎn)品賣到全國(guó),就連走出大山都很困難,更別提價(jià)格。

云陽地處三峽庫區(qū)腹心,雖享有便捷的長(zhǎng)江黃金水道優(yōu)勢(shì),但過去由于大山阻隔,交通閉塞落后,產(chǎn)品要素交換和對(duì)外開放程度低,物流成本高,即便有數(shù)千種土特產(chǎn),但多數(shù)“沉睡”在大山深處,未能變成商品。

“要想富,先修路,電商是條快速路。”云陽縣商委譚恒春副主任稱,滬蓉高速途經(jīng)云陽,同時(shí)90%的山村通了電網(wǎng)、光纖、道路,發(fā)展農(nóng)村電商有基礎(chǔ)有優(yōu)勢(shì)。“要解決工業(yè)品下鄉(xiāng)受阻、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城賣難的問題,首先是要暢通縣城與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與村居之間的物流通道。”譚恒春說。

2015年,云陽結(jié)合當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位優(yōu)勢(shì)和道路條件,按照“上行下行上下都行,關(guān)鍵看上行;買好賣好買賣均好,重點(diǎn)是賣好”的發(fā)展思路,建成了13000平方米的渝東北倉儲(chǔ)物流分撥中心和電商物流集配中心。同時(shí)將全縣38個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分成8條線路,開通8條農(nóng)村快遞物流班車,并采取“三定四統(tǒng)”(定時(shí)、定點(diǎn)、定線,統(tǒng)一配送、統(tǒng)一運(yùn)價(jià)、統(tǒng)一服務(wù)費(fèi)、統(tǒng)一補(bǔ)貼)的方式,對(duì)順豐、圓通在內(nèi)的30多家快遞物流資源進(jìn)行集聚,實(shí)現(xiàn)了工業(yè)品下鄉(xiāng),農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城。

目前,在完善的物流配送體系下,大山深處的1000多種農(nóng)特產(chǎn)品搭上了“電商快車”變成了商品。

建好“人才儲(chǔ)備庫”

培養(yǎng)農(nóng)村電商帶頭人

打通農(nóng)村電商“最后一公里”,不僅僅是完善鄉(xiāng)村配送體系,引進(jìn)和培養(yǎng)各個(gè)層次的電商人才才是農(nóng)村電商發(fā)展的關(guān)鍵。

35歲的劉在權(quán)是云陽縣故陵鎮(zhèn)聚緣商貿(mào)公司的老總,5年前,他還只是一個(gè)在外從事互聯(lián)網(wǎng)工作的打工者,而他人生命運(yùn)的改變,還要從2015年7月參加縣上組織的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)孵化園說起。

2015年,為推動(dòng)農(nóng)村電商快速發(fā)展,云陽成立了孵化中心和創(chuàng)業(yè)孵化園,對(duì)各類人才進(jìn)行電商知識(shí)培訓(xùn)。當(dāng)年劉在權(quán)被列入培訓(xùn)對(duì)象,經(jīng)過半年多的培訓(xùn)學(xué)習(xí),2016年4月考核合格后,當(dāng)?shù)卣赓M(fèi)為其提供80平方米的辦公場(chǎng)所和基礎(chǔ)配套,并在孵化園成立了自己的電商公司。

“真要讓農(nóng)村電商火起來,還要做好傳幫帶。”劉在權(quán)說。2017年,云陽結(jié)合電商人才短缺瓶頸,制定了農(nóng)村電商人才培養(yǎng)戰(zhàn)略,決定通過五大行動(dòng),在全縣進(jìn)行電子商務(wù)普及和電商創(chuàng)業(yè)政策宣傳,并由導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)出來的電商精英們組建起職業(yè)網(wǎng)商團(tuán)隊(duì),深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村進(jìn)行保姆式電商輔導(dǎo)。

2017年底,中專畢業(yè)的余明玲在劉在權(quán)的幫助下,經(jīng)過3個(gè)月的培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練,在故陵場(chǎng)鎮(zhèn)成立了良品匯電子經(jīng)營(yíng)部。在幫助村民網(wǎng)售柑橘、蜂蜜的同時(shí),還幫村民購(gòu)回山東、陜西的蘋果。

如今,在劉在權(quán)的幫助下發(fā)展起來的電商企業(yè)超過10家,培訓(xùn)各類電商人才近2000人次,并有600戶村民發(fā)展成微商,學(xué)會(huì)在網(wǎng)上獨(dú)立售賣農(nóng)特產(chǎn)品。

截至目前,云陽通過“萬人培訓(xùn)”計(jì)劃,培訓(xùn)農(nóng)村電商帶頭人和電商實(shí)超人員15000人次,網(wǎng)上電商免費(fèi)培訓(xùn)大講堂點(diǎn)擊量超10萬人次以上,初步建成農(nóng)村電商人才儲(chǔ)備庫。

“村看村戶看戶,發(fā)展電商也要看干部。”譚恒春稱,發(fā)展農(nóng)村電商不能僅靠政府、龍頭企業(yè)“一頭熱”,關(guān)鍵要通過對(duì)村干部的培訓(xùn),帶動(dòng)群眾對(duì)農(nóng)村電商的認(rèn)可,主動(dòng)參與其中,進(jìn)而依托農(nóng)村電商走上脫貧的道路。

布局電商服務(wù)站

山貨觸網(wǎng)帶動(dòng)貧困戶增收

經(jīng)過8個(gè)月的培訓(xùn),2017年底,新建鄉(xiāng)38歲的周群當(dāng)上了故陵鎮(zhèn)寶興村村級(jí)農(nóng)村電商服務(wù)站的一名店長(zhǎng)。她除了為村民提供網(wǎng)上代購(gòu)代銷、物流配送、信息收集、代收代繳、網(wǎng)上政務(wù)咨詢等服務(wù)外,還負(fù)責(zé)回收村里的土雞、面條、中藥材、茶葉、蜂蜜等土特產(chǎn),然后上線賣出去。

46歲的貧困戶朱志國(guó)是個(gè)養(yǎng)蜂能手,過去銷售土蜂蜜主要靠外面來的販子到家里來收,因?yàn)殇N售渠道單一,吃了不少價(jià)格虧。從去年開始,村里建了電商服務(wù)站點(diǎn)后,老朱釀好的蜂蜜就轉(zhuǎn)手交給了周群,通過電商賣到了山外。

“不僅價(jià)格合理,還更有發(fā)展動(dòng)力。”周靜介紹,現(xiàn)在,老朱自己學(xué)會(huì)了電商知識(shí),開了一家網(wǎng)店。空閑時(shí),他還將蜜蜂帶到周邊區(qū)縣采蜜,一年算下來少說也有十萬的收入。

現(xiàn)在,老朱在家里通過微店,就能將蜂蜜賣到全國(guó)各地,他也從一個(gè)普通的養(yǎng)蜂人變成了懂電商銷售的新農(nóng)人,這一切跟村級(jí)電商服務(wù)站點(diǎn)的建設(shè)不無聯(lián)系。

2015年為構(gòu)建完善的農(nóng)村電商服務(wù)體系,云陽探索出“三個(gè)平臺(tái)、三體系、二品牌、一節(jié)日”的“3321”的農(nóng)村電商發(fā)展模式,其中“三個(gè)體系”即是通過縣級(jí)服務(wù)中心為支撐,按照有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、交通便利、網(wǎng)絡(luò)覆蓋的原則,初步建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商綜合服務(wù)站41個(gè),村級(jí)電商綜合服務(wù)點(diǎn)298個(gè),并按照優(yōu)先布局的要求,162個(gè)貧困村都建成了村級(jí)電商服務(wù)點(diǎn)。同時(shí),縣里配套成立了服務(wù)、銷售、交流等三大平臺(tái),為縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居三級(jí)電商平臺(tái)提供培訓(xùn)、產(chǎn)品包裝等各類服務(wù)。

譚恒春稱,依托互聯(lián)網(wǎng),創(chuàng)建“村級(jí)電商服務(wù)站點(diǎn)”,打通農(nóng)村電商“最后一公里”,既方便農(nóng)民生產(chǎn)生活,讓農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)外面的大市場(chǎng),還促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,最終帶動(dòng)山區(qū)老百姓脫貧致富。

此外,為提高云陽農(nóng)特產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值和影響力,云陽創(chuàng)建了“天生云陽”區(qū)域公用品牌,并通過采取政府背書、村長(zhǎng)推薦、農(nóng)民代言等方式保證質(zhì)量安全。同時(shí)創(chuàng)建了全市首個(gè)農(nóng)村電商公用品牌“云洋陽”,并結(jié)合“9.28”電商節(jié)活動(dòng),提高了農(nóng)產(chǎn)品的知曉率。

目前,云陽全縣電商促銷農(nóng)特產(chǎn)品1706.62萬票,銷售額11.26億元,其中銷售貧困戶農(nóng)特產(chǎn)品231.3萬票,銷售額1.55億元,實(shí)現(xiàn)戶均增收1500元。

2019-07-16

2019-07-16

2019-04-04