<table id="muegw"></table> 近日,云陽縣第十六屆巴陽枇杷節啟幕。開幕式上,“五指印江”田園綜合體巴陽項目戰略合作框架協議簽署,標志著巴陽鎮正式開啟了以枇杷產業為支撐,集田園旅游、生態農業、文創產業為一體的田園綜合體建設。

幾年前,巴陽枇杷單價還只有四五元一斤,有的甚至還爛在樹上。為何短短幾年時間,這里的枇杷產業便越做越大?

▲巴陽枇杷豐收了。受訪者供圖

痛心——

賺不到錢,枇杷樹被“拋棄”

5月9日早上10點,家住遼寧省錦州市的李成林,收到了云陽縣巴陽鎮陽坪村電商服務中心店長陳利松寄出的5箱枇杷。3天前,這些枇杷還在四組脫貧戶毛開東的果樹上。

在以前,巴陽鎮的枇杷別說賣到全國,就連走出大山都很困難,更遑論賣個好價錢。

巴陽鎮與萬州區接壤,是長江云陽段的一個江邊大鎮,氣候濕潤,地形多以低山丘陵為主,適合種植枇杷。“上個世紀七八十年代,巴陽鎮就有果農開始零星分散種植枇杷,但由于大山阻隔,交通閉塞落后,大部分的枇杷送人或爛在樹上,沒人把枇杷當成賺錢的門路。”巴陽鎮農服中心相關負責人王儒果說。

到了2000年,國家實施退耕還林工程,巴陽鎮政府響應國家號召,發動農戶大面積種植枇杷,一來有綠化荒山保持水土的作用,二來帶動農戶增收尤其是貧困戶脫貧。

事與愿違。漫山遍野的枇杷樹雖然對生態起到了一定的保護作用,但枇杷的價格始終上不去,最便宜時每斤只賣到兩三毛錢。

“還不如種莊稼劃算。”看著增收無望,不少村民拋棄枇杷樹,選擇外出打工。

看著村民賺不到錢,巴陽鎮政府也操碎了心,一方面召集果農代表、商販,討論研究枇杷抱團銷售的方案;另一方面組織鎮村干部到沿海學習,試圖通過舉辦旅游節為巴陽枇杷打開銷路。

2006年,巴陽第一屆枇杷旅游文化采摘節開幕。雖然枇杷名氣大了點,但價格也僅有兩元一斤,拋開人力、農資、運費等成本,種枇杷仍賺不到錢。

重生——

“觸網”搖身變成“金果果”

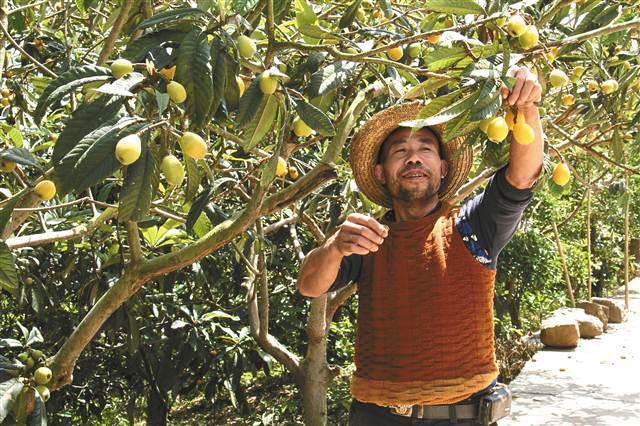

▲果農采摘枇杷。 受訪者供圖

果農們也在想辦法,找出路。

當地果農魏光付家里種有幾畝枇杷,在巴陽鎮政府的幫助下,他成了一名果販,專門負責收購果農的枇杷,再轉手賣給外地的大商販。這雖然避免了讓枇杷爛在樹上,但對于大多數果農來說,1.5元一斤的收購價,也只有微薄的利潤。

枇杷旅游文化采摘節雖年年舉行,巴陽枇杷的口碑、聲譽也傳到了重慶以及湖北等地,價格也逐漸升到了四五元一斤,但相比水漲船高的運費、人力、農資等成本,果農們的實際收入并沒有增加多少。

出路在哪?

巴陽鎮副鎮長鄭云介紹,2020年,經過多番調研和外出考察學習,鎮里想到了電商,試圖通過人人學電商、懂電商、用電商,來為巴陽枇杷找市場、提身價。

“不少果農都要用微信,用好了就能成為合格的微商。”鄭云說,每家果農幾乎都有親戚在廣州、深圳、福建等沿海城市打工,并且鎮村還有一大批從巴陽走出去的成功人士,只要利用好這部分人群當“喇叭”,巴陽枇杷的市場客戶就會源源不斷。

說干就干,當年五一前夕,鄭云挨家挨戶上門,宣傳動員能干的果農利用自己的微信號、朋友圈吆喝枇杷。同時,自掏腰包為每家每戶量身定制了宣傳畫,用簡單的詞句描述產品。

針對年齡偏大、接受新事物困難的果農,鄭云則找到當地的電商能手陳利松,請他幫果農通過淘寶、微信代銷枇杷。空閑時間,鎮里還組織包括陳利松在內的電商能手,為果農講解傳授電商知識以及產品包裝、運輸等方面的各種經驗。

▲陳利松(左)在收購枇杷。受訪者供圖

望豐村52歲的果農譚方蓮種植枇杷近30年,但今年對她來說,枇杷才真正算得上是“金果果”。就在4月底,鄭云為她送去特別設計的含有收款碼的宣傳畫后,譚方蓮借助微信,不出10天就將自家的8000多斤枇杷銷售一空。同時,她還從周圍鄰居家收購了5000斤枇杷“觸網”銷售。

在巴陽,像譚方蓮一樣從果農變成微商的村民不在少數。如今,當地1.4萬名果農中,就有近一半的果農懂電商、用電商,枇杷也成為當地農民的“致富果”。

云陽報第20200806期