- 首頁

- 新聞

- 直播

- 視頻

- 攝影

- 專題

- 數(shù)字報(bào)

- 手機(jī)報(bào)

- 全媒體

- 無障礙瀏覽

<table id="muegw"></table>

云陽網(wǎng)訊(記者 譚啟云 王維立)云陽地質(zhì)公園,這片總面積達(dá)1124.05平方千米的土地,將以“世界級(jí)地質(zhì)遺跡”之姿,成功躋身聯(lián)合國教科文組織世界地質(zhì)公園名錄。今年4月,讓我們共同期待這一歷史性的時(shí)刻。

云陽地質(zhì)公園如何成為長江經(jīng)濟(jì)帶上一顆璀璨明珠?跟隨記者一起探訪,揭開其背后的“地質(zhì)密碼”。

地質(zhì)奇觀:解碼地球演化的“活檔案”

云陽地質(zhì)公園東、南、西邊界以云陽縣的行政區(qū)劃為界,北邊以長江北岸為界,包括環(huán)湖綠道和磐石城。公園內(nèi)山川秀麗、地質(zhì)遺跡資源豐富,擁有43處代表性地質(zhì)遺跡點(diǎn),分為古生物、地質(zhì)剖面、地貌景觀、水體景觀、地質(zhì)構(gòu)造和環(huán)境地質(zhì)遺跡六大類型。

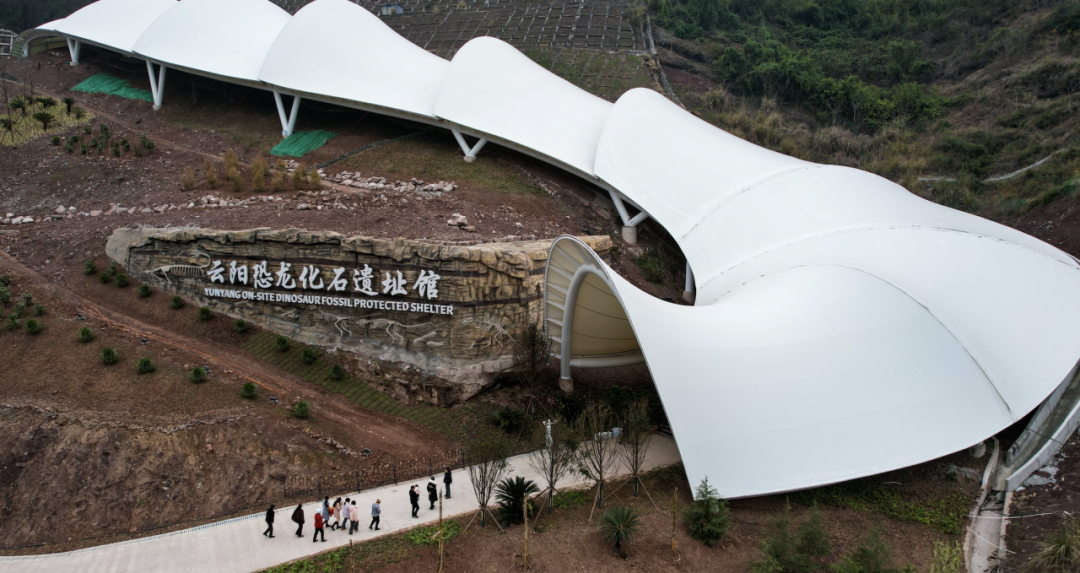

走進(jìn)云陽地質(zhì)公園,最震撼的莫過于中侏羅世恐龍化石群與龍缸天坑兩大“鎮(zhèn)園之寶”。在云陽縣普安鄉(xiāng)老君村,云陽恐龍化石遺址館內(nèi)的恐龍化石墻長150米、高逾6米的化石墻,鑲嵌著5000余塊化石,它們層層疊疊,記錄了約1.7億年前的遠(yuǎn)古歷史。

“云陽恐龍化石墻是世界范圍內(nèi)單體最大的侏羅紀(jì)原址化石墻,被古生物界譽(yù)為‘恐龍化石長城’。”恐龍公園運(yùn)營部主管高金鑫說,云陽恐龍化石群不僅數(shù)量眾多,而且種類豐富,時(shí)代跨度大,分布范圍廣且密集。科研人員在云陽發(fā)現(xiàn)并命名了多條新屬新種恐龍,如普安云陽龍、磨刀溪三峽龍等,已經(jīng)確定的恐龍種類包括蜥腳類、獸腳類、鳥腳類、劍龍類和基干新鳥臀類等五大類。

“我們提煉地質(zhì)公園獨(dú)特的地質(zhì)價(jià)值和文化故事,開發(fā)地質(zhì)主題文創(chuàng)產(chǎn)品。”高金鑫表示,他們將圍繞恐龍主題ip,開發(fā)智能仿生恐龍主題、夜游恐龍公園等項(xiàng)目,加快推進(jìn)二期工程恐龍博物館建設(shè)進(jìn)度。

在長江南岸30公里處,另一處地質(zhì)奇觀——龍缸天坑正以“天下第一缸”的雄姿震撼著造訪者。

龍缸天坑是典型的喀斯特地貌,其形成歷史可以追溯到2.52億年前。當(dāng)時(shí),這一區(qū)域?yàn)闇\海,沉積了巨厚的石灰?guī)r層。隨著時(shí)間的推移,地殼抬升、地下水浸濕、巖層崩塌等多種地質(zhì)作用共同塑造了如今我們所看到的地貌景觀。

“三層暗河侵蝕、巖層崩塌,最終形成深335米、缸壁近90度垂直的喀斯特奇觀,這里保存著完整的刀砍紋構(gòu)造、遺跡化石群,堪稱研究喀斯特地貌演變的天然實(shí)驗(yàn)室。”龍缸景區(qū)講解員葛三青的講解伴著山風(fēng)回蕩在335米深的巖壁間。龍缸喀斯特地貌主要發(fā)育于方斗山脈以南至七曜山山脈的三疊系的碳酸鹽巖中,由地表巖溶地貌和地下巖溶地貌組成,龍缸天坑、龍洞、大安洞、石筍河等共同構(gòu)成了龍缸喀斯特地貌重要的導(dǎo)向型景觀。

“聯(lián)合國教科文組織對(duì)于世界地質(zhì)公園有一個(gè)核心標(biāo)準(zhǔn),就是必須要擁有具備全球性或國際性價(jià)值的地質(zhì)遺跡。”云陽縣地質(zhì)公園管理事務(wù)中心副主任張松林介紹,云陽地質(zhì)公園擁有中侏羅世恐龍化石群,具有填補(bǔ)世界恐龍演化空白的意義,科學(xué)價(jià)值極高,是一個(gè)世界級(jí)的地質(zhì)遺跡,這是云陽地質(zhì)公園成功入選世界地質(zhì)公園的關(guān)鍵。

文明共生:張飛廟與土家織錦的保護(hù)傳承

云陽地質(zhì)公園的魅力不僅在于地質(zhì)奇觀,更在于“地質(zhì)+文化”的深度融合。作為地質(zhì)公園歷史人文景點(diǎn)之一的張飛廟,這座始建于蜀漢末年的全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,臨江而立,石壁巍峨。其“江上風(fēng)清”“山高水長”兩塊巨大題刻,是從原址切割復(fù)原而來,以“搬舊如舊”的方式,延續(xù)1800多年的文脈。

2003年,為保護(hù)這一珍貴的歷史遺跡,張飛廟進(jìn)行了整體搬遷,每塊磚瓦都建立了數(shù)字檔案,以確保其“依山、坐巖、臨江”的地理特征得以最大限度保留。如今,廟內(nèi)藏有的百余件漢唐至明清時(shí)期的石質(zhì)碑刻,更是成為了研究歷史、藝術(shù)、文化的寶貴資料。而正在進(jìn)行的張飛廟附屬石質(zhì)文物修繕工程,更是對(duì)這些珍貴文物的又一次精心呵護(hù),讓歷史的文脈得以延續(xù)。

在云陽地質(zhì)公園的版圖上,這樣的文明印記星羅棋布。磐石城遺址見證了南宋抗元的壯麗史詩,彭氏宗祠則延續(xù)著清代建筑的精湛智慧,環(huán)湖綠道,則如同一條綠色的紐帶,將現(xiàn)代城市與自然山水緊密相連,讓人們?cè)谛凶咧懈惺茏匀慌c人文的和諧共生。

而更具生命力的文化傳承,正在清水土家族鄉(xiāng)民族小學(xué)流淌。挑紗、引線、打結(jié)……近日,在清水土家族鄉(xiāng)民族小學(xué)西蘭卡普學(xué)生藝術(shù)實(shí)踐工作坊,學(xué)生們正操作著斜織機(jī)編織西蘭卡普,他們手指和梭子在絲線間跳躍,雙腳交替輕踩踏板,機(jī)杼聲聲中,精美的紋樣逐步成型。

在土家族語言中,西蘭卡普即為土家族人的花鋪蓋,是一種織錦技藝,其采用“通經(jīng)斷緯”的編織工藝,用手工在古老的斜織機(jī)上反面挑織而成,色彩熱烈,紋樣精巧,被譽(yù)為土家族的“五彩活化石”。

“我想把龍缸天坑織進(jìn)土家錦里!”清水土家族鄉(xiāng)民族小學(xué)學(xué)生張雨潔已經(jīng)學(xué)習(xí)土家織錦一年多,在她的巧手下,彩色絲線逐漸勾勒出呆萌的恐龍輪廓。

“土家織錦傳統(tǒng)非遺技藝作為地質(zhì)公園民族文化之一,我們與云陽地質(zhì)公園管理事務(wù)中心進(jìn)行聯(lián)動(dòng),通過建立工作坊、編寫校本教材、納入地方課程和課后服務(wù)等形式,讓學(xué)生傳承和發(fā)揚(yáng)民族文化。”該校長余曉松透露,學(xué)校將地質(zhì)元素融入土家織錦課程,讓傳統(tǒng)文化在年輕一代手中煥發(fā)新生。

綠色發(fā)展:擦亮地質(zhì)名片做靚旅游品牌

作為從恐龍脊背上走來的城市,文旅產(chǎn)業(yè)已成為云陽經(jīng)濟(jì)的重要支撐,長江之壯、恐龍之謎、天坑之奇、古村之訓(xùn)、綠道之美、田園之魅、張飛廟之義、磐石城之堅(jiān)的“云陽八絕”相映生輝,成為了無數(shù)游客心中向往的“詩和遠(yuǎn)方”。

地質(zhì)公園品牌的加持,讓云陽旅游駛?cè)氚l(fā)展快車道。清明假期,游客走進(jìn)恐龍化石遺址館,一睹世界范圍內(nèi)單體最大的侏羅紀(jì)原址化石墻的壯觀;漫步龍缸景區(qū),欣賞喀斯特地貌的神奇,寄情于山水之間;游千年古剎張飛廟,覽長江三峽旖旎風(fēng)光,感受巴蜀勝景、文藻勝地的獨(dú)特魅力;坐上黎明古村的小火車,穿過金黃的花海,享受傳統(tǒng)村落里的悠閑時(shí)光。

游客蘇小發(fā)感嘆:“看罷龍洞石鐘乳和恐龍化石,再訪黎明古村和千年古剎,仿佛穿越時(shí)空隧道。”

據(jù)縣文化旅游委統(tǒng)計(jì),今年清明假期,云陽共接待游客34.32萬人次,實(shí)現(xiàn)綜合收入13982.35萬元。其中,龍缸景區(qū)、張飛廟景區(qū)和云陽恐龍化石遺址館分別接待了1.25萬人次、1.12萬人次和1.01萬人次的游客。

地質(zhì)公園的創(chuàng)建,為云陽的發(fā)展注入了多維動(dòng)力。以普安鄉(xiāng)老君村恐龍化石遺址館為例,地質(zhì)公園的創(chuàng)建為老君村的村民帶來了實(shí)實(shí)在在的獲得感。許多外出打工的村民如今選擇留在家鄉(xiāng),守護(hù)著這個(gè)“景區(qū)金飯碗”掙錢。景區(qū)提供了60余個(gè)固定崗位,工程建設(shè)還帶動(dòng)了上千人就業(yè)。這種“保護(hù)-發(fā)展-反哺”的良性循環(huán),正是云陽踐行“謀區(qū)域之常興”理念的生動(dòng)體現(xiàn)。

全球?qū)υ挘喊蜕接逅摹爸袊鴺颖尽?/strong>

地質(zhì)公園是生態(tài)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紐帶。去年7月,聯(lián)合國教科文組織世界地質(zhì)公園評(píng)估專家渡邊真人、拉莎用5天的時(shí)間實(shí)地考察云陽地質(zhì)公園的重要節(jié)點(diǎn)。

在考察傳統(tǒng)村落黎明古村時(shí),渡邊真人揮毫潑墨,寫下“自然”二字,為云陽地質(zhì)公園的保護(hù)與開放指明了方向。云陽地質(zhì)公園在創(chuàng)建過程中,始終堅(jiān)持以地質(zhì)遺跡保護(hù)為核心,系統(tǒng)梳理園區(qū)內(nèi)的典型地質(zhì)景觀資源,實(shí)施科學(xué)監(jiān)測(cè)與生態(tài)修復(fù)工程。同時(shí),與科研機(jī)構(gòu)緊密合作,開展地質(zhì)科學(xué)研究,不斷提升公園的學(xué)術(shù)價(jià)值與國際影響力。

“我們不僅要守護(hù)好地質(zhì)奇觀,更要讓它們成為可持續(xù)發(fā)展的引擎。”張松林表示,在注重地質(zhì)遺跡保護(hù)的同時(shí),他們也高度重視科普教育與公眾參與,建設(shè)了地質(zhì)博物館、恐龍化石遺址館,開展地質(zhì)文化主題推廣活動(dòng),推動(dòng)生態(tài)旅游與鄉(xiāng)村振興的深度融合,發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,形成了保護(hù)與發(fā)展的良性互動(dòng)。

目前,云陽正以“頌造化之神奇,謀區(qū)域之常興”為引領(lǐng),立足自身資源特色,不斷完善地質(zhì)遺跡保護(hù)體系與科普設(shè)施建設(shè),將龍缸天坑、恐龍化石群等核心資源轉(zhuǎn)化為科學(xué)教育與生態(tài)旅游的載體,讓地質(zhì)遺產(chǎn)“活起來”。同時(shí),深化共建融合,推動(dòng)“地質(zhì)+旅游”等融合發(fā)展,將保護(hù)成果與經(jīng)濟(jì)增收掛鉤,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,推動(dòng)區(qū)域常興。在國際合作層面,積極融入世界地質(zhì)公園網(wǎng)絡(luò),與國內(nèi)外姊妹公園建立常態(tài)化交流,積極承辦國際培訓(xùn)班、學(xué)術(shù)交流會(huì)等活動(dòng),共享發(fā)展與管理經(jīng)驗(yàn),通過互訪推廣、跨區(qū)域合作等形式擴(kuò)大國際影響力,既彰顯了地質(zhì)資源的共享價(jià)值,也為區(qū)域開放發(fā)展注入新動(dòng)能,實(shí)現(xiàn)從“本土守護(hù)”到“全球?qū)υ挕钡目缭健?/p>

記者手記:

從恐龍化石墻的遠(yuǎn)古回響,到龍缸天坑的造化神工;從張飛廟的時(shí)光刻痕,到土家織錦的文明密碼——云陽地質(zhì)公園的創(chuàng)建之路,詮釋著人與自然和諧共生的中國智慧。這座世界地質(zhì)公園正以“頌造化之神奇,謀區(qū)域之常興”的姿態(tài),向世界講述中國地質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展的新故事。

直播 | 云陽世界地質(zhì)公園新聞發(fā)布會(huì)

2025-04-17 16:11:56

云陽報(bào)第20200806期