<table id="muegw"></table> 夏日的巴陽鎮田間地頭,一場場“流動考場”正在靜默交卷。自深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展以來,巴陽鎮將基層一線作為實踐陣地,以“開門教育”破題,用“三根板凳”叩開民情之門,借“智治平臺”疏通民生堵點,讓政策活水精準滴灌至百姓心田,切實把學習教育成果轉化為解民憂、暖民心的生動實踐。

數字賦能:小程序解決大民生

仲夏時節,巴陽鎮巴陽村的枇杷園里一派繁忙景象。加工廠內,分揀、打包、發貨井然有序。枇杷園負責人熊道模看著一箱箱枇杷打包發貨后長舒一口氣。

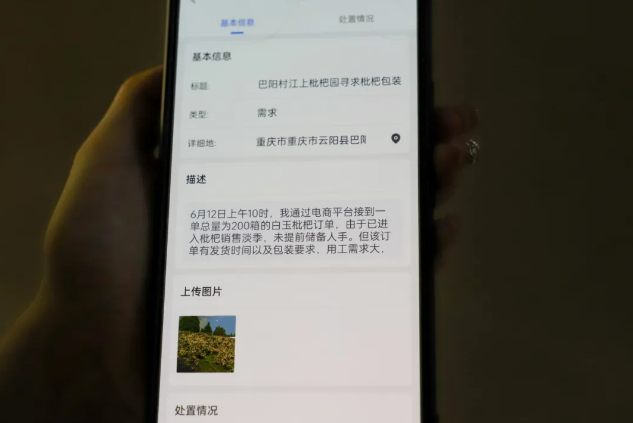

“培訓剛教完修枝防蟲,訂單危機又上門了!”6月12日,熊道模捧著手機直發愁。原來,他從電商平臺接到一單總量200箱的訂單,但卻人手不夠。于是,他在重慶“基層智治”小程序上報求助,志愿者服務隊當天就進駐果園,幫助完成了枇杷的打包發貨。“過去遇到突發訂單只能干著急,現在動動手指就能解決問題。”熊道模說。

“枇杷熟一季,幫扶快一步。”志愿者陳煜擦著汗笑道。如今,果農遇到難題,通過數字平臺,農技支持與應急服務會“一鍵響應”。例如鎮農業農村崗針對平臺匯總的9條果樹種植訴求,組織專家深入8個村社開設“田間課堂”,進行土壤改良、綠色防控等20場培訓,惠及600余名果農。

重慶“基層智治”小程序覆蓋平安法治、民生服務等四大板塊多項事件,自啟用以來,當地已高效受理群眾訴求178件。“小程序實現了群眾訴求‘一鍵響應’,架起了便民服務‘高速路’。”基層治理指揮室工作人員彭麗君說。

“三根板凳”:化解矛盾在基層

近日,永利村村民熊德建蹲在地頭,指著新埋的界石感慨:“吵了幾年的邊界,三根板凳一擺,鎮村干部現場就調明白了!”在他身旁,“三根板凳”黨建品牌調解員王開發卷起褲腿,鞋上還沾著泥——不久前,他帶著村民小組長踏遍田坎,用“拉廣線、立石界”的土辦法,化解了村民熊某與王某因土地置換引發的邊界矛盾。

“三根板凳”黨建品牌這一創新做法將古代“官坐樹下凳”的調解智慧與現代基層治理相結合,通過矛盾雙方與調解員三方圍坐的方式,把問題擺在院壩里,將心結解在田埂上。更關鍵的是,群眾在“問政會”提出的訴求被納入“三單一督”機制——問題清單精準分類,責任清單明確到人,落實清單由“板凳隊員”一辦到底,辦結情況公開通報接受監督。

“調解不是和稀泥,而是找回公平的起點。”平安法治辦冉秋玉翻開臺說,“三根板凳”黨建品牌建立了6項工作機制、總結梳理5條調解理念,優化形成1365工作體系。截至今年6月,已累計化解糾紛330余起,調解成功率和群眾滿意率均超98%。

實干為民:辦好民生關鍵事

在望豐村滑坡治理現場,碎石已清理,新加固的道路蜿蜒而上,不遠處,巴陽村應急避難場所已經竣工。這兩個重點民生工程是鎮班子成員駐村辦公啃下的“硬骨頭”,在“善溢巴陽”黨員先鋒隊的旗幟下,32場志愿服務活動織就安全網,干部腳沾泥土,換來12個群眾急難問題清零、10項民生事項落地,“安全感”成為了村民口中最常提及的詞。

“滿意度不是報表數字,是群眾松開眉頭后的笑意。”巴陽鎮黨委書記陳群根表示,接下來,巴陽鎮將切實抓實學習教育“邊學習、邊檢視、邊整改”工作要求,持續推動“四下基層”的巴陽實踐,以實際行動推動學習教育成果轉化為惠民實效,實實在在辦好便民利民實事,以人民群眾的滿意度檢驗學習教育成效。

記者手記

從“三根板凳”零距離調解到智治平臺秒級響應,巴陽實踐印證了一條鐵律,作風建設生命力在于“開門”——開門方聽真聲音,躬身才解真問題。隨著學習教育持續深化,中央八項規定精神正在這片土地上落地生根。當干部從“坐等上門”轉向“主動叩門”,一樁樁“關鍵小事”成為連接黨心民意的暖心路標。

記者 譚啟云 實習生 鄒媛

云陽報第20200806期