- 首頁(yè)

- 新聞

- 直播

- 視頻

- 攝影

- 專(zhuān)題

- 數(shù)字報(bào)

- 手機(jī)報(bào)

- 全媒體

- 無(wú)障礙瀏覽

<table id="muegw"></table>

一面墻、一支煙,幾天之內(nèi)把紹興推上熱搜。

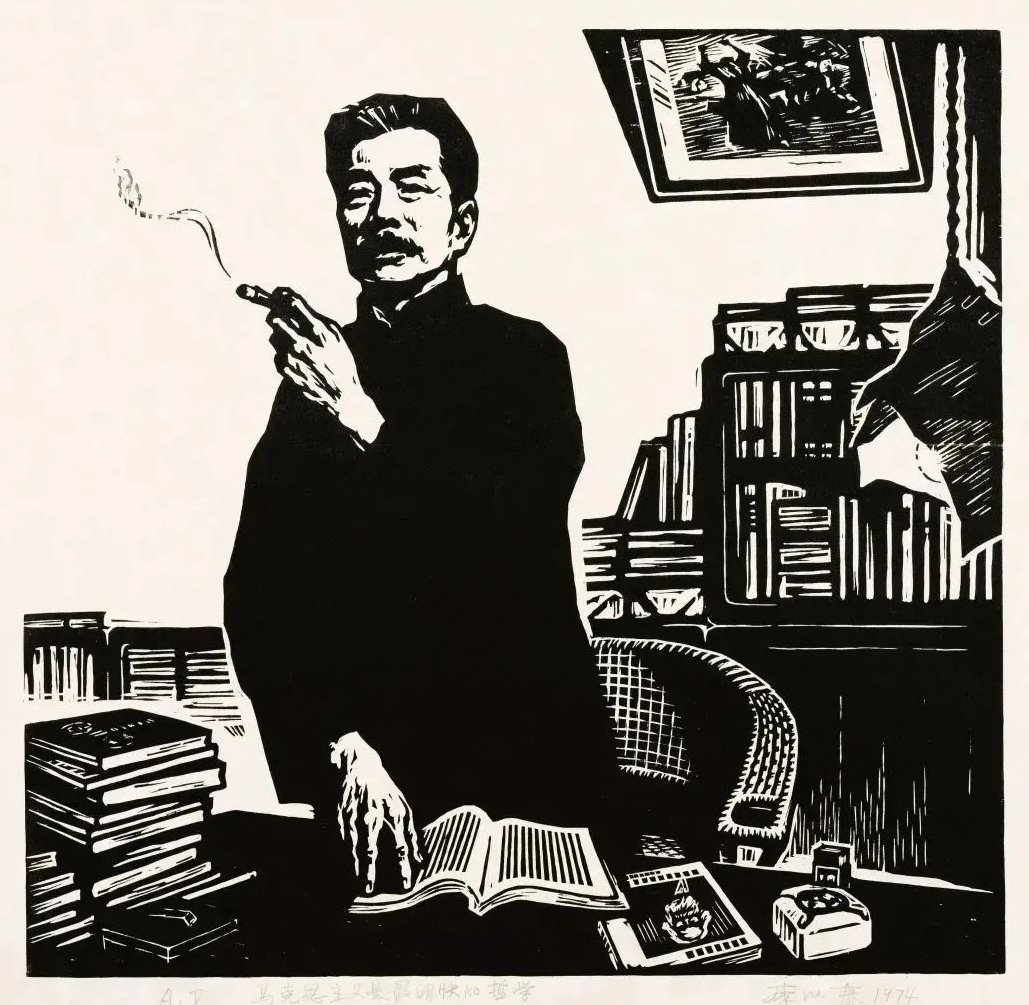

此事源于魯迅紀(jì)念館外,那面魯迅夾煙的畫(huà)像墻。此畫(huà)原作,是中國(guó)美術(shù)學(xué)院教授李以泰,于1974年精心創(chuàng)作的版畫(huà)《魯迅》,又名《馬克思主義是最明快的哲學(xué)》。這幅作品塑造了廣為人知的魯迅經(jīng)典形象,是紹興的一張文化名片,定格了無(wú)數(shù)游客心中“活的魯迅”。然而,近日一位女士,以控?zé)熤驹刚叩纳矸荩蛴嘘P(guān)部門(mén)投訴了。理由是:此畫(huà)有引導(dǎo)室外聚集抽煙之嫌,更有誤導(dǎo)青少年之虞,要求更換。

(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))

這投訴,擲地有聲,理由“正確”得讓人無(wú)法辯駁。控?zé)煟匀皇呛玫模粣?ài)護(hù)青少年,更是天經(jīng)地義。只是,將這兩頂大帽扣在魯迅那支煙上,甚教人覺(jué)得滑稽,仿佛一個(gè)穿著西裝、拿著放大鏡的人,在一幅潑墨山水畫(huà)前,一本正經(jīng)地指出:此山不合地質(zhì)構(gòu)造,此水有環(huán)境污染之虞。

“我向來(lái)是不憚以最壞的惡意來(lái)推測(cè)中國(guó)人的,然而我還不料,也不信竟會(huì)下劣兇殘到這地步。”魯迅當(dāng)年這句話(huà),是對(duì)執(zhí)政者的控訴。而今,這種“下劣”雖不至兇殘,卻化作了一種無(wú)孔不入、庸常的“正確性潔癖”。他們看不得歷史人物有“污點(diǎn)”,容不得公共空間有“瑕疵”,恨不得將一切棱角都磨平,把所有復(fù)雜都簡(jiǎn)化為“好”或“壞”。

那位女士的邏輯,大約可分為兩層。其一,此畫(huà)抽離了書(shū)房背景,便成了“室外吸煙”,是為“不妥”。那么,照此理,米開(kāi)朗基羅的《大衛(wèi)》,豈非有引導(dǎo)公共裸露之嫌?課本中那首著名的《將進(jìn)酒》,豈非有引導(dǎo)青少年嗜酒之嫌?藝術(shù)的再創(chuàng)作與符號(hào)的提取,本是常事,如今卻要用最刻板的現(xiàn)實(shí)一一對(duì)應(yīng),這究竟是對(duì)藝術(shù)的尊重,還是以“現(xiàn)實(shí)”為名,行“閹割”之實(shí)?

其二,也是最核心的理由:誤導(dǎo)青少年。這“青少年”三個(gè)字,真是一塊萬(wàn)能的擋箭牌。仿佛今日之青少年,是一群毫無(wú)辨別能力的“玻璃人”,看一眼魯迅夾煙,便會(huì)有樣學(xué)樣,從此走上煙不離手的“歧途”。這究竟是高估了一幅畫(huà)的影響力,還是低估了當(dāng)代青少年的心智?

(版畫(huà)《魯迅》原作,圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))

魯迅一生最看重的,便是“立人”。他疾呼“救救孩子”,是要救被封建禮教捆綁、精神麻木的孩子,讓他們成為有獨(dú)立思想、健全人格的“真的人”。而如今某些“救救孩子”的呼聲,卻似乎是要將他們?nèi)︷B(yǎng)在絕對(duì)純凈的環(huán)境中,隔絕一切歷史的、現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性,讓他們只看到一個(gè)“美圖”過(guò)的魯迅,一個(gè)不吸煙、不喝酒、不罵人,沒(méi)有彷徨與苦悶,只剩下“橫眉冷對(duì)千夫指”的戰(zhàn)斗符號(hào)。

然而,這樣的魯迅,還是魯迅嗎?

那支煙,對(duì)魯迅而言,并非簡(jiǎn)單的生活習(xí)慣,而是其精神世界的外化。在那個(gè)“鐵屋子”般的時(shí)代,煙是他思考的伴侶,是苦悶的慰藉,是靈感的催化劑。那一縷縷青煙,繚繞的是他對(duì)國(guó)民性的深刻洞察,是對(duì)未來(lái)的焦灼求索。掐滅了這支煙,也就抹去了他作為一個(gè)“人”的真實(shí)血肉與溫度。我們得到的,將是一個(gè)正確的、光明的,卻無(wú)比空洞的神像。

浙江魯迅研究會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)卓光平說(shuō)得好,墻畫(huà)所展現(xiàn)的是“生活化的魯迅”。我們不應(yīng)將魯迅過(guò)度神圣化,神圣化是最大的“捧殺”。當(dāng)一個(gè)人物被供上神壇,其思想便也隨之僵化,失去了與現(xiàn)實(shí)對(duì)話(huà)的生命力。這恰是魯迅畢生所反對(duì)的,他要的是獨(dú)立思考的青年,而非盲從的信徒。

(圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))

值得注意的是,民眾對(duì)此事的反應(yīng)足夠清醒。紹興市文旅局接到來(lái)自全國(guó)各地的電話(huà),異口同聲地要求“保留”。這民意,并非在為吸煙這種行為辯護(hù),而是在守護(hù)一種常識(shí)和對(duì)歷史的敬意。人們心中自有一桿秤,分得清藝術(shù)形象與行為模仿,辨得出歷史真實(shí)與道德說(shuō)教。這種普遍的清醒,本身就是對(duì)“青少年會(huì)被誤導(dǎo)”論調(diào)的最好反駁。

此事更深層的癥結(jié),在于一種日漸彌漫的“舉報(bào)文化”與“審查潔癖”。一些人手持道德或法規(guī)的標(biāo)尺,熱衷于在公共領(lǐng)域里“找茬”,用個(gè)體的、絕對(duì)化的標(biāo)準(zhǔn),去要求整個(gè)社會(huì)齊步走。他們看似在維護(hù)公共利益,實(shí)則在壓縮社會(huì)的寬容度與豐富性。從前的“看客”,是麻木的、沉默的;如今一些“新看客”,則是激進(jìn)的、喧嘩的,他們不再滿(mǎn)足于圍觀,更渴望親手“改造”舞臺(tái)。

魯迅若在世,怕是又會(huì)寫(xiě)一篇雜文——《論香煙的倒掉》。他會(huì)用他那特有的、冷峻又辛辣的筆調(diào),剖析這投訴信背后那顆“嚴(yán)肅而正確”的心。他會(huì)告訴我們,比“身體的健康”更重要的,是“精神的健康”。一個(gè)不敢直面歷史真實(shí)、不敢容忍人性復(fù)雜的社會(huì),其精神必然是羸弱的。

讓魯迅夾著煙,站在那里吧。天,塌不下來(lái)。那面墻,不是一道簡(jiǎn)單的“網(wǎng)紅打卡墻”,而是一面鏡子,照見(jiàn)了魯迅,也照見(jiàn)了我們自己。它照見(jiàn)了我們這個(gè)時(shí)代,在喧囂與浮躁之下,究竟還剩下多少對(duì)歷史的敬畏、對(duì)思想的尊重,以及對(duì)“人”的復(fù)雜性的理解。

那繚繞的煙線(xiàn),與其說(shuō)是尼古丁的軌跡,不如說(shuō)是思想的漩渦,是魯迅無(wú)聲的“吶喊”在百年后的回響。我們真正要提防的,不是這支煙,而是那些試圖用一把“正確”的剪刀,剪掉歷史、剪掉藝術(shù)、剪掉思想的無(wú)形之手。

別讓那堵“正確”的墻,替代了魯迅身后的那面墻。

直播 | 云陽(yáng)世界地質(zhì)公園新聞發(fā)布會(huì)

2025-04-17 16:11:56

云陽(yáng)報(bào)第20200806期